I sentieri di sapienza del secondo volume si snodano integralmente sul territorio italico dalla Campania alla Sicilia secondo diramazioni che si irradiano in definitiva dalla fonte pitagorica.

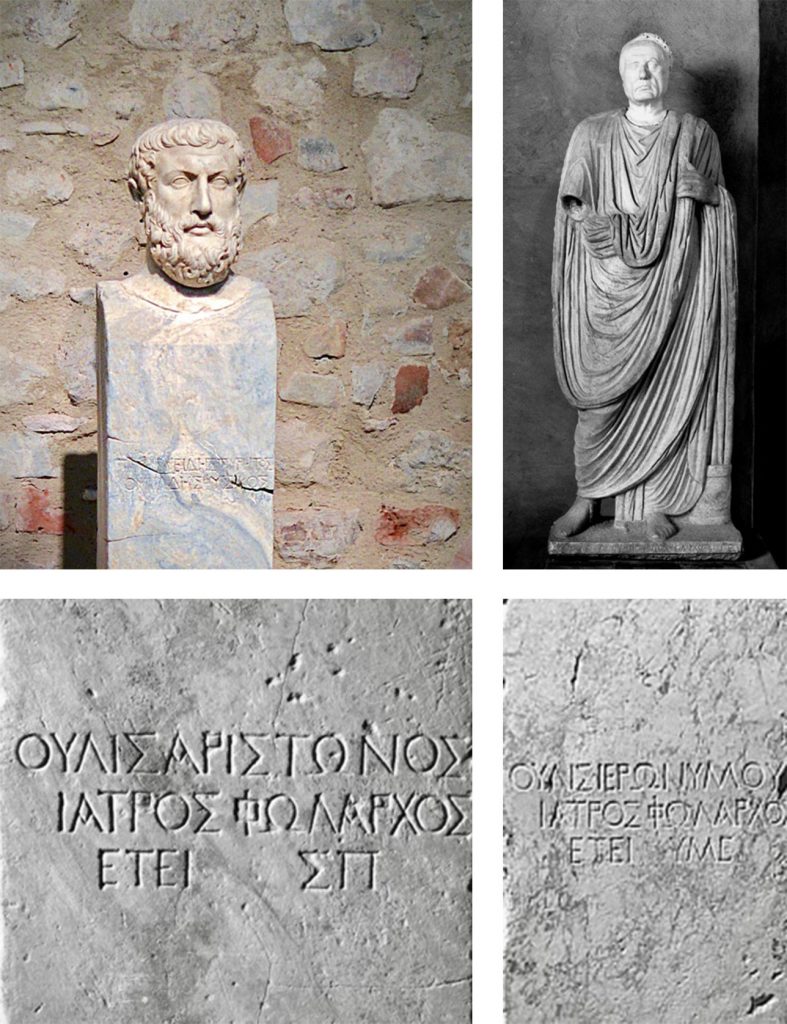

A Velia (versione latina di Hyele, il nome antico preservato nella città ancora in età imperiale), piccola cittadina fondata dai Focei vicino a Posidonia/Paestum, in Campania, dopo un’avventurosa fuga dalla loro città conquistata dai Persiani e un altrettanto tormentato errare nel Mediterraneo alla ricerca di una nuova terra, è attivo infatti, nei primi decenni del V secolo a.C. un tale Ameinias, un pitagorico. Di lui non si sa quasi nulla, ma, come molti maestri che arrivano, eseguono il loro compito e spariscono, si tratta di un personaggio-chiave per la sapienza greca. Ameinias, povero, ma aristocratico (forse un profugo della diaspora pitagorica?), è il maestro di Parmenide, quello che lo ha portato alla hesychia (un termine fondamentale nel pitagorismo che indica il silenzio e la “quiete”, una quiete particolare che porta alla radice dell’esistenza). A lui, dopo la sua morte, Parmenide innalza un heroon, un piccolo sacrario costruito sulla tomba nel quale al morto venivano offerti regolarmente sacrifici simili a quelli per le divinità ctonie. L’allievo, cioè, lo venera come un essere semidivino (alla stregua di Pitagora); si tratta di un caso di eroizzazione di un privato, assolutamente eccezionale per questo periodo.

Proprio da qui, da questa figura modesta ed evanescente e da questo luogo discosto e lontano dai grandi centri di potere, prende le mosse una sapienza particolare, spesso equivocata e stravolta nella tradizione filosofica successiva, ma fondante per la civiltà occidentale. Parmenide entra in scena con già una storia e una pratica dietro le spalle senza le quali il suo eccezionale poema non è concepibile né comprensibile. Ma la storia non finisce qui; continua con la sua attività di legislatore nella città e con un altro aspetto di cui si ha notizia solo da iscrizioni della prima età imperiale: una corporazione di medici-indovini locali, che si richiamano ad Apollo Oulios (l’Apollo che risana) e pratica molto probabilmente l’incubazione terapeutica, lo considera, infatti, come il fondatore.

Questo è lo sfondo, cancellato con pochissime eccezioni, dalla rappresentazione antica e moderna di Parmenide, su cui si staglia la sua figura e la sua opera e che va integrato a tutti gli effetti nell’interpretazione del poema. In questo contesto si comprende l’importanza del proemio che descrive una catabasi presso la “dea” (Persefone), che lo conduce alle radici dell’esistenza, all’esperienza stessa dell’È eterno, immutabile, perfetto, senza divisione alcuna, presente nell’“ora” in tutta la sua completezza. Attraverso un ritmo cantilenante, suoni e parole ripetuti in maniera martellante, intrecci sintattici e semantici che legano e incatenano la mente la “dea” gli fa concretamente sperimentare “di Verità suadente il cuore immoto” per poi donargli anche la scienza umana: un cosmo ingannevole di parole che i mortali bicefali (dikranoi) si sono costruiti nel loro continuo oscillare fra essere e non essere (che, però, non può esistere né essere pensato in nessuna forma). Visto da questa ottica, il poema non è più una rigida costruzione speculativa letterario-filosofica, ma una corda vibrante di vita, una guida all’esistenza vera e reale, quella che la nostra civiltà, focalizzata sulla divisione e la conquista, la speculazione astratta e la ricerca di invenzioni sempre più complesse e terrificanti, ha completamente dimenticato. Il poema di Parmenide non è dunque un testo letterario o filosofico qualsiasi, è un’esperienza in sé, un testo trasformativo e come tale va letto, dopo che lo si è liberato dal pesante fardello delle interpretazioni antiche e moderne. È trasformativo anche per quanto riguarda la visione della “logica” e della scienza.

La “logica” della dea è una logica divina, globale, omogenea che bandisce le distinzioni, le categorizzazioni e le “etichette” e non coincide affatto con la razionalità umana che divide e classifica; il suo principio di non contraddizione, considerato un caposaldo della logica occidentale è assoluto: il non-essere non può esistere in nessuna forma e dunque non può essere né pensato, né enunciato; come la dea ribadisce più volte, non esiste un non-essere che sia altro dall’essere. Quando Platone crede di compiere il parricidio dimostrando che un certo non-essere esiste come “altro dall’essere”, non fa altro che riprecipitare nella turba dei bicefali che guardano da due parti e costruiscono un cosmo ingannevole di parole senza avere coscienza della sua mancanza di un fondamento nell’esperienza reale dell’esistenza in sé, a contatto diretto con la “morte”. E lo stesso fanno Aristotele e la tradizione antica e moderna.

Anche la scienza è importante nel poema, in quanto l’illusione è parte integrante del tutto, ma appare in un’altra ottica: non è una “conquista” umana, come generalmente viene concepita, ma un dono divino che permette a chi ne è partecipe di vivere e di portare il suo contributo consapevole nel cosmo, pur ingannevole, dei mortali. Questo, nelle culture tradizionali (anche moderne), non significa che l’individuo non abbia ricercato e imparato da sé, ma semplicemente che tutto questo non è essenziale: il suo sapere o le sue capacità diventano effettive ed efficaci solo quando le riceve da una divinità o da altre entità sovraumane. Le implicazioni pratiche di questa rotazione di prospettiva sono notevoli: il dono della scienza è sacro e, come tale, deve essere usato con cura, attenzione e consapevolezza, senza interferenze da parte dell’ego, dell’ambizione e del desiderio di conquista e di sopraffazione, del “sempre di più”; in altre parole, bisogna essere in grado di comprendere quando entrano in gioco i fattori personali che spingono verso la hybris e sapersi fermare.

Zenone è il “figlio” di Parmenide a tutti gli effetti, essendo stato anche legalmente adottato dal maestro secondo una prassi corrente anche nelle corporazioni di medici e indovini (basti pensare al giuramento ippocratico che sancisce appunto uno di questi “contratti” di adozione). È diverso dal maestro, come è ovvio; in ambito pitagorico ognuno è libero di sviluppare le proprie tendenze naturali senza essere legato a una rigida forma espressiva e dottrinale. Tuttavia, con i suoi paradossi che confondono la mente facendola girare a vuoto, prepara alla resa, al riconoscimento dell’impotenza del pensare e dei concetti usuali; è la pars destruens, l’elenchos, di cui parla anche la dea di Parmenide, che introduce all’esperienza dell’È narrata nel poema parmenideo, fuori dalle divisioni e dalle categorizzazioni umane fra cui anche la distinzione fra vita e morte. E Zenone dimostra di essere a tutti gli effetti “figlio” e successore del maestro con un atto pratico di rivolta contro il tiranno che ne determina la fine, rivelando “alla prova del fuoco l’insegnamento di Parmenide come oro puro e genuino”.

Con Empedocle il sentiero conduce ad Agrigento, nel periodo successivo alla morte del “tiranno” Terone, celebrato da Pindaro (Olimpica II) con accenti che rimandano alle dottrine della reincarnazione e dell’eroizzazione post mortem, di matrice orfico-pitagorica, e al culto di Persefone. Nell’ode Pitica, dedicata a Mida di Agrigento (XII), Pindaro cita espressamente questa città come “dimora di Persefone”.

Empedocle cresce in questa humus, intrisa di questa linfa culturale e cultuale. È un personaggio straordinario, la cui sapienza affonda le sue radici profonde nei poemi epici e nelle narrazioni cosiddette “mitiche” da essi veicolati. Come per i pitagorici, nella cui tradizione egli si inserisce, per lui la natura è un affare divino: divinità si celano sotto tutti i fenomeni ed egli ne svela la presenza attraverso vaghi accenni, enigmi basati sul riecheggiamento di precisi passi o epiteti omerici o immagini evocative di “miti” fondanti; sta all’allievo, arrivato a un certo stadio del percorso inziatico, comprendere le sottili allusioni contenute in questo tipo di trasmissione esoterica. Anche i famosi quattro elementi, fanno ingresso sulla scena del cosiddetto Poema fisico, non come tali, ma come divinità, le quattro “radici” del tutto: la coppia “di sopra” e quella “di sotto”. Come Pitagora, il sapiente paradigmatico descritto in un suo frammento, è un indovino e un guaritore; così lo presenta la tradizione biografica di matrice locale. E non si tratta solo di storie inventate a partire dai suoi poemi. Se è vero, infatti, che egli stesso si presenta come un dio ai suoi concittadini nelle Purificazioni e, in modo più allusivo, all’allievo, nel Poema fisico, promettendogli inoltre di insegnargli rimedi e incantesimi (pharmaka) contro i mali e la vecchiaia e conferirgli il potere sui venti e sulla pioggia e la capacità di riportare dall’Ade “il vigore di un uomo morto”, è però, anche vero che, come osservava Walter Burkert più di sessant’anni fa, non avrebbe sicuramente acquisito la fama di cui godeva già in vita, se non avesse dato seguito alle sue promesse. Del resto, la medicina del tempo, pitagorica e non, comprendeva la guarigione attraverso incantesimi; quanto al controllo dei venti e delle piogge, che a noi sembra così impossibile se non con sofisticati (e spesso anche distruttivi) mezzi tecnici, esso era affidato a corporazioni di famiglie o specialisti locali anche in altre parti della Grecia. La discesa all’Ade, la catabasi, è poi una costante nella tradizione pitagorica e orfica; Orfeo, nella versione originaria e non denigratoria del mito, doveva aver riportato dall’Ade la moglie defunta per essere poi investito della capacità salvifica che ne ha fatto un paradigma. Ma c’è di più: un testo apotropaico, indipendente dalla tradizione più specificamente letteraria e proveniente probabilmente da Selinunte, dove Empedocle stesso era stato attivo, descrive una catabasi rituale; il modello ultimo di questo testo lacunoso e di tormentata trasmissione, risale allo stesso periodo della vita di Empedocle. Nei cosiddetti “Esametri Getty”, infatti, viene narrata la “discesa” del dio Paian, il prototipo del guaritore, nella “landa dai tetri bagliori”, presso i giardini di Persefone, dove riceve dalla terribile dea Ecate incantesimi protettivi contro ogni genere di pericoli, anche mortali, per gli uomini e il bestiame.

Non è il caso, dunque, di stupirsi o di razionalizzare ad oltranza; il mondo di allora è guidato da altri parametri rispetto al nostro, parametri di cui si deve tener conto nell’interpretazione. La “scienza” pitagorica, empedoclea e parmenidea, elemento fondante di quella occidentale, non è concepibile fuori da un quadro in cui il sacro e il divino (non intesi in senso confessionale, ma come elementi fondanti dell’essere umano e del suo mondo) sono i protagonisti e gli artefici, un quadro in cui la vita individuale è finalizzata alla consapevolezza del proprio ruolo in un disegno più ampio che va al di là di quanto appare e, in definitiva, alla liberazione dai vincoli della mortalità. Si tratta di una prospettiva forse inusuale, ma degna di una seria riflessione in un’epoca in cui sta sfuggendo il senso reale della vita e delle azioni degli esseri umani nel mondo.