Marco Beck, L’Osservatore Romano

Nella più estesa e ambiziosa tra le quaranta passiones martyrum romane, elaborata dal monaco Arnobio il Giovane intorno alla metà del v secolo, san Sebastiano giustifica in questi termini l’indefettibilità della propria fede: «Perché il cristiano non teme le torture, e non è spaventato dal castigo del carnefice? Perché sa che giungerà con un tormento passeggero alla felicità e alla beatitudine che non hanno fine». E con tale convinzione sorretta dalla Grazia l’eroico pretoriano, fedele all’imperatore benché convertito al Vangelo, affronta, durante la Grande Persecuzione di Diocleziano del 303-306 – la terza dopo quelle di Decio (249-251) e di Valeriano con Gallieno (257-260) –, la prova estrema di un duplice supplizio: crivellato di frecce ma miracolosamente sopravvissuto, viene poi percosso a morte e gettato nella Cloaca Massima.

Con lo stesso indomito coraggio la vergine Cecilia, protagonista di un’altra popolarissima passio “epica”, opera anch’essa di Arnobio, rintuzza ogni tentativo messo in atto dal prefetto Almachio per spingerla ad abiurare: «Noi non possiamo assolutamente rinnegare questo nome [di Cristo] che per noi è santo: infatti è meglio morire nella felicità che vivere nell’infelicità. Tormentate pure noi che diciamo il vero». Irrigidimento insormontabile, dunque, che non può che essere punito con la pena capitale (pur senza completa decollazione). E anche nel caso di questa giovane aristocratica, modello di ascesi e castità, ma figura più leggendaria che storica, l’aura di sublimazione edificante che avvolge il suo comportamento segnala uno scarto oggettivo tra le reali vicende dei martiri romani e l’enfatizzazione agiografica dei loro olocausti.

Quanto distante risulta la cupa rappresentazione narrativa di altre persecuzioni più vicine a noi nel tempo! Si pensi al sacrificio del prete che si offre come vittima volontaria della rivoluzione atea nel Messico del 1930 (Il potere e la gloria di Graham Greene) oppure alla drammatica apostasia “formale” di due missionari gesuiti torturati nel Giappone del Seicento ostile all’evangelizzazione (Silenzio di Shusaku Endō, da cui Silence, il film di Martin Scorsese del 2016).

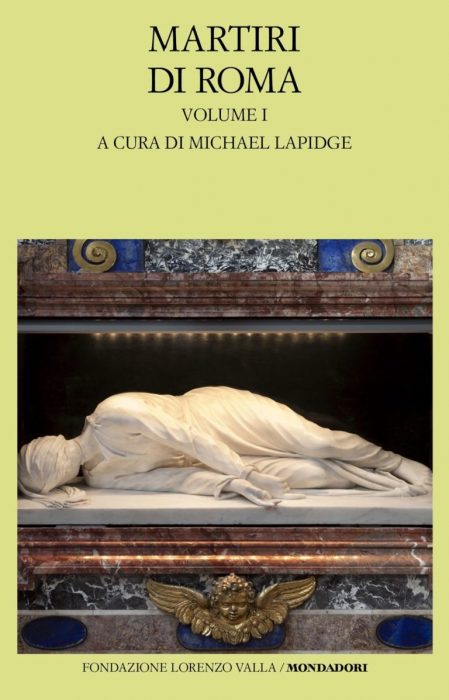

In mancanza di verbali giudiziari o simili documenti, «i racconti dei martirî contenuti in queste passiones sono ricostruzioni di fantasia, opere di carattere romanzesco», a tal punto che «l’identità e perfino l’esistenza stessa di molti martiri appaiono frutto di invenzione». Avanzata questa doverosa riserva, Michael Lapidge ci guida all’esplorazione di un mondo che comunque si rivela tanto illuminante sotto il profilo delle origini cristiane quanto trascurato dai filologi anche per la complessità della tradizione manoscritta. Un mondo che ora comincia a riaffiorare nel primo volume dei Martiri di Roma, curato dall’autorevole studioso britannico per la collana greco-latina della Fondazione Lorenzo Valla e dell’editore Mondadori, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana (2024, pagine cxviii-422, euro 50). Non meno prezioso il contributo di due valenti traduttori quali Paolo Chiesa e Adele Simonetti. Questo primo dei tre tomi programmati, che in sopracoperta riproduce l’immagine di santa Cecilia martirizzata, mirabile scultura secentesca di Stefano Maderno visibile nella basilica a lei consacrata in Trastevere, comprende – oltre alle due già citate – le sei “passioni” intestate ai seguenti Santi: Felicita e i suoi sette figli; Anastasia e Crisogono; papa Clemente; Sisto, Lorenzo e Ippolito; papa Cornelio; Nereo e Achilleo.

Sia nell’Introduzione generale, sia nelle singole premesse, Lapidge non si limita a storicizzare la stesura dei testi, a compendiarne lo sviluppo narrativo, ad analizzarne le caratteristiche grammaticali, sintattiche, lessicali influenzate dal latino decadente della tarda antichità. Particolare cura egli dedica ai rapporti archeologici con i primitivi luoghi di sepoltura, catacombe e cimiteri urbani o suburbani, dove le tombe dei martiri, semi di future chiese, erano contrassegnate da iscrizioni metriche, i cosiddetti tituli composti da papa Damaso (366-384), promotore di numerosi restauri. Le passiones, infatti, nacquero in loco soprattutto per sollecitazione dei crescenti flussi di pellegrini, che a partire dal iv secolo, dopo l’emanazione dell’editto di Costantino (313), venivano, assetati di informazioni, «a visitare i sacrari ormai non più solo da Roma, ma da località anche molto lontane, come l’Europa settentrionale e le isole britanniche».

C’è un comune denominatore strutturale alla base di tutte queste narrazioni. Eredi di una secolare civiltà giuridica, anche i responsabili pagani della giustizia in età imperiale osservano un rigoroso protocollo. Si tratti dello stesso imperatore, di un prefetto o di un magistrato, il giudice che istruisce il processo a carico di un cittadino denunciato come adepto della sovversiva setta cristiana non manca d’interrogarlo. Cerca anzi, paradossalmente, di “salvarlo”, spronandolo a un rinnegamento certificato da pratiche cultuali in onore degli dèi. E solo di fronte a un rifiuto inflessibile lo consegna al carnefice per eventuali torture e per un’esecuzione violenta della sua condanna a morte: arso vivo, sbranato da belve, decapitato, trafitto con spada o frecce, annegato… È quindi una sorta di duello retorico quello che s’instaura tra l’accusatore e l’imputato, una logomachia dalla quale il martire, sconfitto in prospettiva terrena, esce con la palma della vittoria in proiezione ultraterrena.

Nulla di tutto ciò avviene oggi in tanti Paesi dove minoranze cristiane e valorosi missionari continuano a versare il loro sangue, vittime innocenti di persecuzioni, assalti terroristici, atroci massacri perpetrati persino all’interno delle chiese. Nessun procedimento giudiziario prima di uccidere, nessuna passio commemorativa post mortem. A noi, privilegiati correligionari di questi nuovi martiri spesso anonimi, non resta che affidarli all’amore misericordioso del Padre, con le parole di una preghiera eucaristica della liturgia ambrosiana: «Serba scritti nel libro della vita i nomi di tutti, perché Tu li possa tutti ritrovare nella comunione di Cristo Signore nostro».